短時間、近所への外出でも油断せず、戸締りすることを忘れずに

鍵をかけないことを無施錠といいます。鍵は防犯上では、最大といっても過言ではないほどの防犯対策のまさにキーアイテムです。しかし、鍵があっても、鍵をしないのでは意味がありません。ご存じの方も多いと思いますが、この無施錠は侵入窃盗犯の手口の第1位。今回は無施錠のリスクと対策を考えていきます。

一口に無施錠といっても、実際はいろいろなパターンがあります。家のすぐ前のゴミ収集場所へ行く際に、皆さんは玄関を施錠しますか。そんな些細な行動も無施錠であることに変わりありません。誰かが侵入するリスクが存在します。無施錠にどんなパターンがあるか見ていきましょう。

意識的とは故意というわけではなく、無施錠とわかっていてもリスクとは考えず、結果的に施錠していない状態にしていたというパターンです。先に紹介した家の前のゴミ置き場、あるいは集合住宅であればエントランス横の郵便受けまで行く間とか、救急車のサイレンで思わず野次馬してしまったわずかな時間にも危険が潜んでいます。

株式会社LIXILが2016年に、東京・大阪・愛知の20代~60代の主婦1500人を対象に調査した「防犯意識と実態調査」には興味深い回答があります。半数近くの47.7%の主婦が外出時に「施錠しないことがある」と答え、そのうち31.9%は「5分以上の外出」でも無施錠で外出することがあったんだとか。

さらに無施錠で出かけることがある主婦に、その外出の範囲をたずねたところ、「近所のゴミ捨て場まで(5分以内程度)」(33.0%)、「近くのコンビニまで(10分以内程度)」(11.3%)、「スーパーでのお買い物まで(30分以内程度)」(11.0%)という驚くべき結果が出ていました。

その鍵をかけずに出かける理由もあり、最も多いのが「すぐ戻ってくるつもりだから」(47.3%)。もはや無意識でなく、自らリスクを抱え込む、無施錠の実態といえるのではないでしょうか。

データもなく、真偽のほどは明らかではありませんが、よく言われるのは、地方によっては玄関に鍵をかけないという話。そもそも鍵がないという今どきの建築ではありえない逸話や、地方を訪れて驚いた際に書き込んだSNS投稿なども見られますが、これも事実であれば無施錠に違いありません。

何もなかったからとか、その家だけではなく周辺一帯が不審者を寄せ付けないコミュニティが出来上がっているなどの理由もあるようですが、その平和が未来永劫続くとは限りません。田舎は盗るものがないというのは昔の話。今では外車が並ぶ地方都市もめずらしくありません。闇バイトの標的となった一軒家などもあり、無施錠のリスクは決して軽視できるものではありません。

お子さんや高齢者、あるいは病気の方など、致し方ない面もありますが、防犯上ではリスクとなるパターンです。家族、家庭の課題として、対策を立てる必要があります。

多くの場合、無施錠だったことが後で判明し、思わず背筋に冷たいものを感じた経験がある方も多いのでは。急いで帰った時、外食してお酒に酔ってついうっかりとか、手に多くの荷物があった時などよくあるケース。気にし始めると止まらず、外出してから施錠したかどうか不安になり、時間のない中、確かめに戻ったという方も少なくありません。

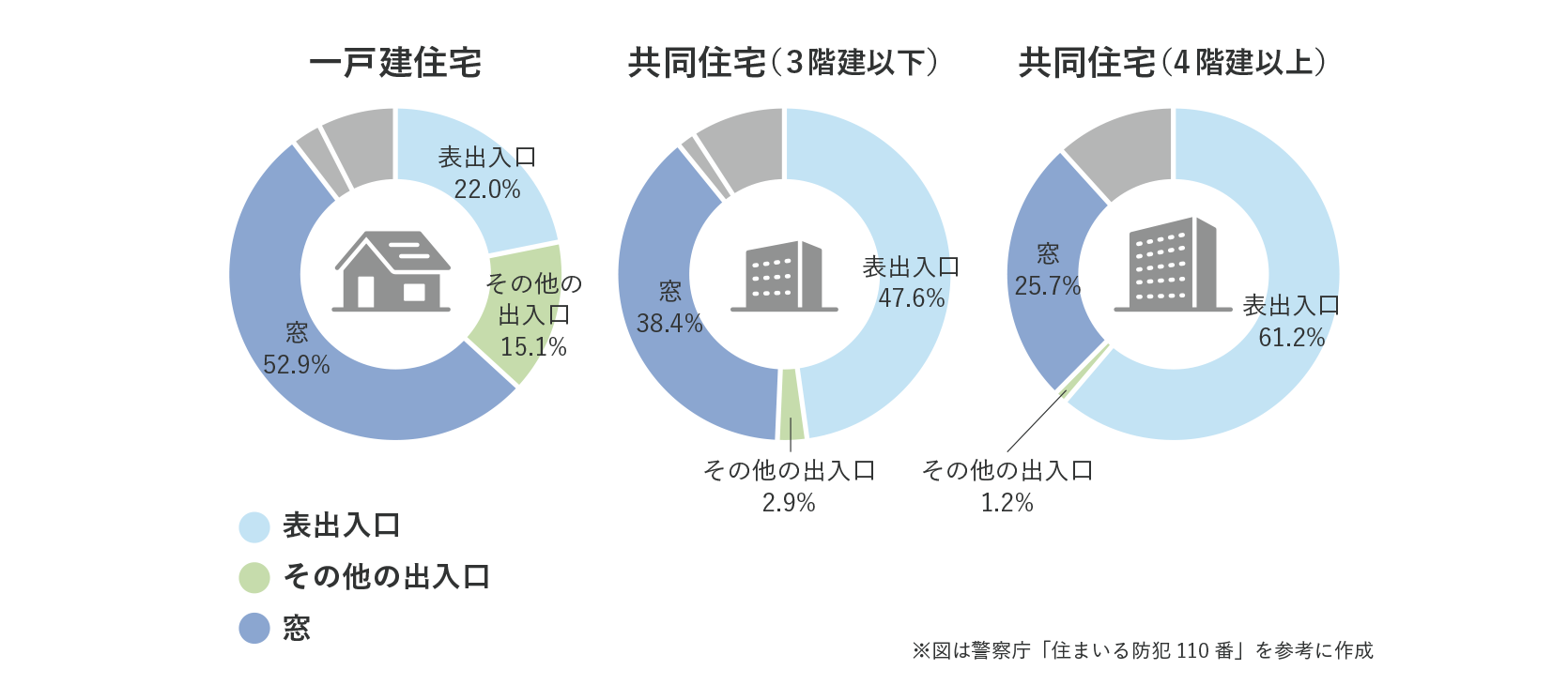

無施錠は何も玄関に限ったことではありません。警視庁の住まいる防犯110番でも紹介されていますが、侵入窃盗の侵入口では、集合住宅では表出入り口、すなわち玄関が1位ですが、戸建て住宅では52.9%で窓が1位で、2位の玄関(22.0%)を大きく引き離しています。

集合住宅でも3階以下の部屋では、玄関47.6%に対し、窓が38.4%と肉薄。まさか窓から入ってくるとは思っていなかったと油断しているとは思いませんが、玄関以上に窓の無施錠にリスクがあることを認識する必要があるようです。

ここでは、無施錠の何がリスクか、改めて確認しておきましょう。無施錠とは、施錠されていない状態のことで、警察庁の統計では無戸締りといわれています。侵入者が家内に入り、金品などを盗むことを侵入窃盗というわけですが、警察庁では、侵入窃盗の手口として、どのように侵入したかを分類し、統計しています。

侵入先として、戸建て住宅、3階建て以下の集合住宅、4階建て以上の集合住宅を分けて公表していますが、いずれの侵入先でも手口の第1位は「無戸締り」となっています。2位と3位はドア錠破り、ガラス破り、合鍵が建物によって傾向がありますが、それはそうでしょう、侵入する側もドアや窓が開いていれば、鍵や窓を壊す必要も、合鍵を作る手間もないわけですから。

うっかり鍵をかけ忘れたとしても、すぐだから大丈夫と思って鍵をかけなかった時も、無施錠であることには変わりなく、侵入窃盗の最大のリスクであることはおわかりいただけたでしょうか。

無施錠という防犯上のマイナスに対して、少しでもそのリスクを下げることは、鍵のプロ、防犯の専門家としても目指していることに違いありません。そのための対策をいくつか挙げてみましょう。

「すぐ戻ってくるから」「誰かくればわかるから」といって鍵をかけずに家を離れることはやめましょう。家のまわりが静か、人通りがあり他人の目がある、など条件の違いは関係ありません。侵入窃盗犯はそんな皆さんの習慣を調べていて、短時間で事を成し遂げる準備をしています。

近所だからといって鍵をかけずに買い物に行くのも論外です。無施錠は狙われやすいことを理解し、家を出る際は鍵を閉めるという習慣を身につけましょう。

2階以上にある窓といってもベランダがあったり、外壁が登れる構造をしていたり、隣家や隣の部屋から侵入することも可能です。侵入窃盗犯は常人ではあらず、悲しいことに想像以上のことをしかけてきます。「まさかこんな高い場所まで上って、侵入などしないだろう」と思うのは、皆さんだけかもしれません。そんな時は防犯のプロに相談して、アドバイスを受けましょう。

在宅時であっても鍵をかけることで、居空きや忍び込み対策となります。居空きも忍び込みも家人がいる間に侵入する犯罪です。家人が起きている間の侵入を居空き、寝ている間の侵入を忍び込みといいます。

昨今の夏は、暑すぎて窓を閉めることも多いですが、風がよく入る日などはベランダ窓を開けた状態にすることも多くなります。窓を開けっ放しにして寝ている間に知らない人が入ってきたという怖いニュースもよく耳にします。身の危険に及ぶこともあり、油断してはいけません。

また、あまり使用しない空き部屋や人の出入りのない部屋に窓がある場合も要注意。無施錠はもちろん、知らない間にガラス破りにあったということがないよう注意しましょう。

お子さんや高齢者がいるご家庭で、リスクなのが留守番を任せる場合でしょう。万一不審者に侵入されたら、盗難の被害だけでなく、お子さんや高齢者の方の身に危害が及ぶことも考えられます。

さらに、留守番時に、訪問者があった場合。みだりにドアを開けることがないよう、戸締りの状態を保てるようルールを決めておきましょう。

前述の対策はいずれも意識の問題です。防犯意識を高め、リスクを認識し、回避することは最も重要ですが、やはりうっかりやミスを失くすことはできません。万全に近づけるため、設備面でのリスク回避をご検討ください。

建物、立地、周辺環境にもよるので、専門家に相談するのもよいでしょう。人感センサー付きの防犯カメラや録画できるインターホンなど工事が必要になる設備から、玄関ドアや窓に簡単に取り付けられる無施錠を知らせるアラーム、鍵を閉め忘れたらスマホに知らせてくれるスマートロック、締め忘れを表示するキーヘッドなどさまざまな防犯アイテムが販売されています。どれが合うか、どれを選ぶかなど、プロの視点でご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

無施錠のリスクを単に怖がることなく、リスクを認識し、回避や低減のために対策し、安全安心に暮らせるよう願っております。